Z세대와 AI, 협업인가 의존인가? 진정성과 창의성의 경계를 묻다

AI와 함께 성장한 Z세대는 채용부터 학습까지 일상의 문법을 바꾸고 있다.

기술의 도움은 표현의 도구가 될 수 있지만, 진정성을 위협할 수도 있다.

이제 중요한 것은 '무엇을'이 아니라 '어떻게' 쓰는가로 변모하는 중이다.

1. Z세대와 AI의 공생: 새로운 일상, 새로운 언어

Z세대는 태생부터 디지털의 파도를 타고 성장한 세대다. 그들에게 AI는 낯선 도구가 아니라, 일상에 조용히 자리 잡은 두 번째 언어에 가깝다. 검색보다 대화를 먼저 떠올리고, 정답보다 맥락을 더 중요시하는 이 세대는 AI와의 상호작용을 정보 획득 이상의 경험으로 인식한다.

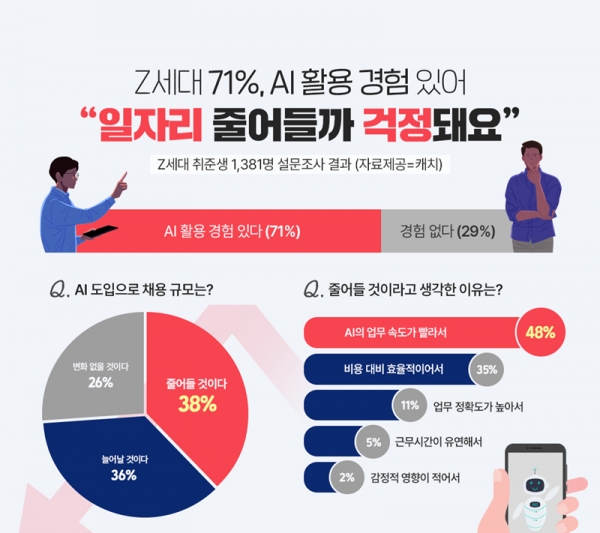

2024년 상반기, 채용 플랫폼 캐치가 시행한 설문조사에 따르면, 구직을 준비하는 Z세대 응답자 2,012명 중 91%가 자기소개서 작성 과정에서 AI를 사용한 경험이 있다고 밝혔다. 문장을 다듬고, 기업의 문화와 직무를 분석하며, 생각을 정리하는 데까지 AI의 손길이 닿고 있었다.

이러한 활용은 기계의 기교를 흉내 내는 수준이 아니라, 전략적 글쓰기와 자아의 설계라는 측면에서 새로운 패러다임을 열고 있다. 한 구직자는 실제로 ChatGPT의 도움을 받아 쓴 자기소개서로 5곳 이상의 기업에서 서류 전형을 통과했다고 밝혔다. 그는 “AI가 핵심 역량을 구조화해 주니 내 경험이 오히려 더 또렷이 드러났다”라고 말했다. AI는 이제 문장의 교정을 넘어, 생각의 방향을 재조정하는 역할까지 수행하는 것이다.

🌊 gen Z and AI rethinking creativity: Going to see an English posting

2. 취업 준비의 풍경: 글쓰기의 재정의

MIT와 스탠퍼드 공동연구팀이 진행한 실험에서도, AI의 도움을 받은 참가자들이 작성한 자기소개서가 평균적으로 8% 더 높은 채용 확률을 보였다는 결과가 나왔다. 지원자의 능력이 향상되었다기보다, 그것을 전달하는 언어가 정제되고 설득력 있게 다듬어졌기 때문이었다. 글쓰기가 능력의 포장이라면, AI는 그 포장지를 재단하는 새로운 방식이 된 셈이다.

이제 자기소개서는 정형화된 표현의 나열이 아니라, 인상과 전략의 예술로 변모하고 있다. 몇몇 스타트업 채용 담당자들은 “지원자가 AI를 활용하더라도, 그것을 어떻게 자기 언어로 재구성했는지를 중요하게 본다”라고 말했다. 오히려 기계가 제공한 초안 위에 자신만의 논리와 경험을 덧입히는 과정이 새로운 ‘창의적 역량’으로 수용되는 것이다.

한편, 일부 기업에서는 이를 역으로 활용한다. AI 판별 시스템을 통해 완성도 높은 문장 속에서 ‘인간적인 어색함’이나 ‘개인적 서술의 흔적’을 찾아내는 방식이다. 글의 유창함보다는 서툰 진심이 더 신뢰받는 이중 구조 속에서, Z세대는 이제 어느 때보다 섬세한 자기 서사의 전략을 요구받고 있다.

3. 교육 현장의 변화: 학습과 창작의 경계

교육 현장 또한 이 조류에서 예외는 아니다. 런던대학교 교육연구소(IOE)가 2023년 발표한 보고서에 따르면, 실험에 참여한 200명의 대학 강사 중 65%가 AI가 생성한 에세이를 "상위권 수준" 혹은 "최우수"로 평가했다. 어휘의 폭, 문장 간의 논리적 흐름, 주제의 전개 방식이 인간보다 일관되며 정교하다는 분석이었다.

실제로 미국 캘리포니아의 한 고등학교에서는 ChatGPT가 쓴 에세이가 학기 말 과제 평가에서 전교 1등의 성적을 받은 사례도 있었다. 그러나 이 빛은 언제나 그림자를 동반한다. 영국 켄트주의 한 고등학교에서는 학생이 ChatGPT를 통해 작성한 보고서를 그대로 제출했다가 표절로 간주 되어, 해당 학년 전체 시험 자격이 박탈되는 사건이 발생했다. 학생은 “AI 사용이 금지되지 않았기에 활용했다”라고 항변했지만, 교사는 “창의성은 응답이 아닌 질문의 방식에 있다”라며 이를 반려했다.

이러한 논쟁은 기술의 활용 여부가 아니라, 그 방식과 윤리에 대한 근본적인 성찰로 이어진다. 교육은 지식의 전달만이 아닌, 사고의 방식과 태도의 형성을 포함한다. 그렇기에 AI가 글을 잘 쓴다는 사실만으로 그것을 학습의 도구로 삼는 것은 충분하지 않다. 학생이 어디에서 질문을 시작했는지, 어떤 방식으로 답을 재구성했는지를 살펴보는 것이야말로 교육의 본질을 지키는 방식이다.

▓ AI 환각 사례 분석: 원인 진단과 대응 방안 (5월 7일 포스팅) ▓

4. 진정성과 창의성: 기술과 인간의 윤리적 거리

기업들은 이에 대한 대응책으로 AI 판별 프로그램을 속속 도입하고 있다. 영국의 PWC는 2024년부터 신입 채용 과정에서 제출 문서의 AI 사용 여부를 판별하는 시스템을 운용 중이며, 미국 구글도 유사한 방식을 테스트하고 있다는 것으로 전해진다. 그러나 이 흐름을 두고도 의견은 분분하다.

한쪽에서는 “AI를 효과적으로 활용하는 것도 일종의 역량”이라고 주장하고, 또 다른 쪽에서는 “그것이 진정한 자기 자신을 반영하지 못한다면 채용의 의미가 퇴색된다”라고 지적한다. 흥미로운 점은, 실제 현장에서는 다수가 AI의 결과물을 그대로 제출하기보다는, 이를 기반으로 자기 생각을 다듬고 문장을 정제하는 데 활용하고 있다는 사실이다.

한 취업준비생은 “AI가 준 문장을 읽으면서, 오히려 내가 어떤 사람인지 다시 생각하게 됐다”라며, 그것이 일종의 ‘거울 같은 도구’였다고 표현했다. AI는 창의성을 대신하는 존재가 아니라, 그것을 촉발하는 일종의 불씨일 수 있다. 문장의 기원을 따지는 대신, 그것을 어떻게 살아 있는 문장으로 변환했는지가 새로운 기준이 되고 있다.

5. 기술 너머의 질문: 우리는 무엇을 진짜라 부를 것인가

이제 우리는 선택의 갈림길에 서 있다. AI를 금지의 대상으로 볼 것인가, 혹은 새로운 문해력의 파트너로 받아들일 것인가. 기술은 멈추지 않는다. 그것은 성장하고 우리보다 빠르게 패턴을 익히며, 때로는 우리가 보지 못한 가능성의 틈을 비춘다. 그렇기에 더욱 중요한 것은 ‘어떻게’ 사용하는가의 질문이다.

Z세대는 이미 AI와 함께 자라고, 그것을 일종의 자아 확장의 매개로 삼고 있다. 그들에게 AI는 계산기처럼 명확하거나 스마트폰처럼 익숙하다. 문제는 기술이 아니라, 그 기술을 마주한 인간의 태도다. 진정성이란 더 이상 자연 상태에서 나오는 순수함만이 아니라, 무엇을 참고하고, 어떻게 나만의 문장으로 재구성했는가에 대한 총체적인 질문일지도 모른다.

AI와의 공존은 도구 사용의 차원을 넘어, 인간이 ‘무엇을 창의성이라 부를 것인가’에 대한 기준을 다시 세우는 과정이다. 그리고 그 과정은, 우리가 언어를 쓰듯 AI와 대화하며 끊임없이 재정의되어야 한다. 인간 고유의 감성과 판단이야말로, 이 새롭고 복잡한 지형에서 길을 잃지 않게 해줄 가장 오래된 나침반이다.

'시사&이슈' 카테고리의 다른 글

| 푸틴 회담 제안, 휴전 가능성? 러시아-우크라이나 전쟁 최신 분석 (1) | 2025.05.11 |

|---|---|

| 젠슨 황, AI 패권 엔비디아: 글로벌 기술 전쟁의 중심 (2) | 2025.05.11 |

| 국민의힘 단일화 막장: 한밤의 후보 교체, 민주주의 후퇴 (4) | 2025.05.10 |

| AI와 일상: 인간의 ‘감정·선택·취향’ 조율하고 설계하는 시대 (4) | 2025.05.09 |

| 콘클라베 새 교황 선출 '레오 14세' 그의 길과 세계를 향한 메시지 전망 (4) | 2025.05.09 |