예술과 혁명: 레 미제라블·오웰·콜비츠가 말하는 저항의 언어

비참함의 연대는 끝내 침묵하지 않는다

영화·문학·회화를 가로지르며, 예술이 어떻게 억압된 현실에 맞서는 언어가 되는지를 다룬다.

레 미제라블, 카탈로니아 찬가, 콜비츠의 판화는 ‘비참함의 연대’가 어떻게 시작되는지를 증언한다.

지금 한국에서 예술은 다시 거리로 나아가고 있다.

예술은 광장에서 태어나고, 광장에서 살아남는다

2025년 대한민국, 예술은 다시 거리에서 말을 시작하고 있다. 윤석열 대통령 탄핵을 둘러싼 헌법재판소의 장기 침묵 속에서, 1,025명의 영화인과 414명의 문학인, 그리고 수천 명의 시민들이 거리로 나왔다. 성명서와 노래, 팻말과 문장. 이 모든 것이 하나의 공통된 요구를 가리킨다.

“헌법을 수호하라. 그리고 시민의 존엄을 지켜라.”

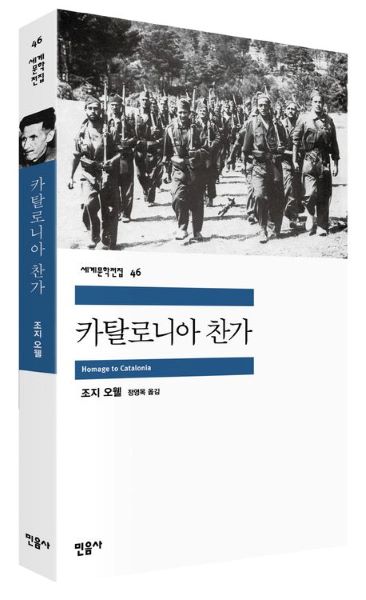

이러한 시대적 요청 앞에서, 세 예술 작품이 또렷이 떠오른다. 영화 <레 미제라블>, 조지 오웰의 <카탈로니아 찬가>, 그리고 케테 콜비츠의 <직조공의 봉기>. 이들은 모두 말한다. 비참함은 사적인 일이 아니다. 그것은 결국 모두를 일으키는 불꽃이 된다.

<레 미제라블> 노래는 언젠가 봉기가 된다

2012년의 <레 미제라블>은 프랑스혁명 이후의 시기를 배경으로, 장발장이라는 인물을 통해 구원의 가능성과 제도의 무자비함을 함께 끌고 간다. 그러나 이 영화의 진짜 심장은 코제트도, 마리우스도 아닌 거리에서 깃발을 들고 노래하는 민중들이다.

“Do You Hear the People Sing?”은 거리에서 떠도는 멜로디가 아니라 억압에 맞서기 시작한 감정의 진원지다. 노래는 체제보다 먼저 도착하고 총성보다 멀리 울린다. 이 영화는 개인의 고난을 공동체의 분노로 전환하며, ‘비참한 자들이 연대할 때 역사는 전환점을 맞는다’라는 걸 말한다.

오늘날 한국에서 예술인들이 내는 선언 또한 그러하다. 그것은 감정적 반응이 아니라 축적된 침묵과 절망이 정치적 언어로 전환되는 장면이다. 봉기는 언제나 ‘작은 노래’에서 시작된다.

오웰 <카탈로니아 찬가> 혁명, 균열 속의 기록

조지 오웰은 스페인 내전이라는 이념의 소용돌이 속에서, 자신이 본 것을 그대로 쓰기로 결정했다. <카탈로니아 찬가>는 이념의 기만과 언어의 배반, 그리고 그 속에서도 진실을 포기하지 않으려는 인간의 고집을 담고 있다.

그가 묘사하는 전선은 흙먼지, 식량 부족, 동지의 죽음, 그리고 더 무거운 내부 분열로 가득 차 있다. 오웰은 “혁명은 언제나 내부로부터 무너진다”라고 말한다. 하지만 그는 결국 누군가를 적으로 삼는 분노에 머물지 않고, 진실을 증언하는 윤리의 길을 택했다. 그의 기록은 어떤 선동보다 날카롭고, 어떤 침묵보다 분명하다.

지금 예술가들이 이름을 걸고 성명서를 발표하는 행위 역시 같은 자리에서 비롯된다. 기록은 무기이며, ‘보고도 말하지 않는 자’가 지는 침묵의 죄에 맞서는 행위다. 오웰처럼, 그들도 말한다. “우리는 이것을 보았고, 남기기로 했다.”

콜비츠 <직조공의 봉기> 노동, 분노, 그리고 몸의 언어

케테 콜비츠의 연작 <직조공의 봉기>는 19세기 독일 직조공 파업을 소재로 한 회화 시리즈로, 노동자들의 집단적 분노가 어떻게 정서에서 운동으로 진화하는지를 시각화한 작품이다. 그림 속 인물들은 개별 초상이 아니다.

하나의 군집, 하나의 감정, 하나의 의지를 품은 덩어리로 그려진다. 그들은 주먹을 쥐고, 눈을 부릅뜨며, 앞으로 나아간다. 콜비츠는 이 그림에서 ‘정치’를 말하지 않는다. 그러나 삶을 유지할 수 없는 조건에 맞서는 육체의 움직임, 그 자체가 정치인 것은 분명하다

.

이 연작은 “당신들이 우리를 보지 않았기에, 우리는 나아간다”라고 선언한다. 오늘의 대한민국도 이 장면과 닮아 있다. 예술인과 시민이 침묵을 깨고 광장으로 나섰을 때, 그들의 얼굴은 바로 콜비츠가 그린 직조공들의 얼굴이다. 분노는 추상적인 감정이 아니라, 몸이 먼저 기억하고 반응하는 구조적 현실이다.

세 작품은 어떻게 함께 말하는가?

<레 미제라블>은 봉기의 노래를, 오웰의 <카탈로니아 찬가>는 진실의 문장을, 콜비츠의 판화는 분노의 형상을 제시한다. 이 세 언어는 서로를 교차하며 말한다.

“혁명은 노래로 시작되고, 기록으로 기억되며, 육체로 완성된다.”

노래하는 자들, 쓰는 자들, 그리고 몸으로 나아가는 자들. 이들은 모두 ‘비참함의 연대’를 이루는 예술가이자 시민이다. 그들의 행위는 무력하지 않다. 오히려 그 침묵하지 않음 속에, 헌법이 담기고 미래가 쓰인다.

한국의 지금과 예술의 자리

한국의 현재는 <레 미제라블>의 파리와, <카탈로니아 찬가>의 바르셀로나, 그리고 콜비츠의 독일 직조공 마을과 겹쳐 있다. 억눌린 분노는 체제의 언어가 아닌 예술의 언어를 통해 폭발하고 있다.

예술가들의 성명은 정치가 외면한 윤리의 외침이며, 법이 지연한 정의의 대답이다. 그들은 입을 열었다. “누가 사람들의 노래를 듣고 있는가?”

그리고 우리는 다시 외친다. “이 비뚤어진 시대에, 우리는 예술로 진리를 말한다.”

📎 함께 읽으면 좋은 포스팅 소개

'문화&예술' 카테고리의 다른 글

| 제주 4·3항쟁, 네 개의 소설. 역사를 길어 올리는 문장들 (0) | 2025.04.03 |

|---|---|

| 김수현 기자회견 논란 전말: 궤변인가, 진실 공방인가? (2) | 2025.04.02 |

| [2025 아트 바젤 홍콩] 한국 갤러리 성과와 한계 정리 (0) | 2025.03.31 |

| <폭싹 속았수다> 총결산. 1-16화 4막 4계절. 삶의 문장들 (0) | 2025.03.31 |

| 영화 <로비> 예매율 1위, 골프 접대로 흥행 가능할까 (1) | 2025.03.30 |